4章 尿検査の結果を知る

2013年04月22日 18:00

朝起きてすぐにおしっこを採り、病院で提出。1週間後、受け取った健康診断書に記載されている「尿糖」「ビリルビン」「ケトン体」...。専門用語に閉口してしまう方もいるでしょう。しかし、それらは病気を知らせてくれる尿の大切な情報です。この章では、検尿の採り方、検査では何を調べるのかについて解説します。

検尿の正しい採り方とは

精子や雑菌の混入は、誤判定の原因となりますので、尿検査前日はセックスを避けます。睡眠による長時間安静後の朝一番の濃いおしっこは検査に適しているので、検査日の朝、朝食前におしっこを採ります。

採尿時には、雑菌の混入を防ぐことが肝心です。このため、排尿前の手洗いや「中間尿」の採取が必要になります。中間尿とは、出始めと終わり以外のおしっこです。出始めや終わりのおしっこには、尿道や陰部内外の細菌が混じる可能性があるので、中間尿を採ります。おしっこの量は10cc(紙コップで底1センチ程度)もあれば十分です。

検尿で何が分かる?

おしっこの成分は体の調子を教えてくれます。例えば、おしっこには細胞、タンパク質、糖などが含まれることがありますが、それらの量から腎臓や尿路の病気の有無を判断することができます。

尿試験紙を使った尿検査は定性検査といいます。尿の成分の量について、(−)、(±)、(1+)、(2+)、(3+)などと、大まかに調べることができます。

定性検査で異常の見られた人は、再検査を受けるよう指示されます。そのときに行う尿検査は定量検査といい、尿の成分がどれくらい含まれているか、専用機器を用いて詳しく調べます。以下では、主に定性試験の検査項目について、どのような見方をすればよいのか解説します。

検査項目はどう見るの?

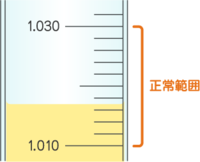

・尿比重

尿比重とはおしっこの中の水分量に対する老廃物の比のことで、要するに「おしっこの濃さ」です。1.010~1.030なら正常です(図15)。おしっこの水分量が多いと低比重(1.010以下)の薄いおしっことなり、水分量が少ないと高比重(1.030以上)の濃いおしっことなります。低比重の場合は、多くの水を飲んだ後か、腎機能の低下した慢性腎臓病(CKD)、水分が多く排出される急性腎不全の利尿期(快方に向かう1~2週間)、尿崩症(にょうほうしょう)が疑われます。高比重の場合は、水をあまり飲んでいないか、脱水、糖尿病、高熱などの可能性があります。

・pH

私たちの全身の細胞では、絶えず大量の酸が作り出されています。そのままでは、体内はどんどん酸性に傾いてしまいますので、酸を体外に捨てる必要があります。酸を捨てる役割を担っているのは、呼気、うんち、おしっこですが、この中でもおしっこが最も酸を捨てる能力が高いのです。

このため、健康であれば、おしっこは弱酸性となります(pH 6.0前後)。強酸尿の場合は、呼吸性・代謝性アシドーシス(酸血症)、運動後による疲労が考えられます。アルカリ尿の場合は、呼吸性・代謝性アルカローシス(アルカリ血症)や尿路感染症、タンパク尿などが疑われます。肉食や喫煙、ストレスは、体内を酸性に傾ける作用があるので、それらの生活を続けていると、おしっこはより強い酸性となります。

・尿潜血

尿中に血液が混じっているかを調べます。血液が混入している場合は陽性(+)となり、感染症、泌尿器の損傷(膀胱=ぼうこう=炎、腎結石、腎炎、腎尿路系の悪性腫瘍、尿道炎、淋=りん=病、前立腺炎、尿道の異物)が疑われます。ただし、激しい運動の直後や発熱時にも陽性となることがあります。運動により赤血球が破壊されて、血色素が尿中に出ることがあり、これが血尿として検尿試験紙で認められるためです。また、生理中の女性は陽性になります。

・尿タンパク

尿中のタンパク質含有量を調べます。尿タンパクは、激しい運動後に一時的に陽性を示すことがありますが、それ以外で陽性の場合は尿路感染症のほか、腎炎、ネフローゼ症候群、腎硬化症、腎・尿路系の炎症、結石、腫瘍、骨髄腫、関節リウマチ、発熱などが疑われます。1日のタンパク量が150ミリグラムを超えると異常と考えられます。

なお、定性検査では、1日に300ミリグラム以上のタンパク質が出る尿でないとタンパク尿と診断できません。初期の糖尿病性腎症では、1日に30~300ミリグラムの微量のアルブミンが出ます。これを判定するにはアルブミンの定量検査が必要となります。

・尿沈渣(ちんさ)

尿潜血や尿タンパクの異常があった場合に、尿を遠心分離機にかけて赤血球、白血球、結晶、細胞を顕微鏡で観察します。赤血球は1視野に4個以内、白血球は1視野に5個以内といったように基準値が決められています。

赤血球が多い場合は腎炎、腎腫瘍、腎結石、ネフローゼ、尿路腫瘍や結石、膠原(こうげん)病など、白血球が多い場合は尿道炎、膀胱炎、腎盂(じんう)炎などの尿路系感染症や結核、クラミジア感染症など、結晶成分が多い場合は急性肝炎、黄疸(おうだん)、高尿酸血症などが疑われます。

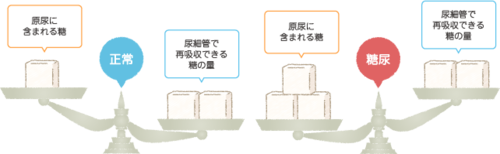

・尿糖

通常、尿の中にはほとんど糖は含まれません。しかし、血液中の糖の濃度が高い糖尿病患者さんの場合、糸球体でろ過された原尿に含まれる糖の濃度が、尿細管で再吸収できる糖の濃度の限度を超えてしまうため、多くの糖がおしっことして排泄されてしまいます(図16)。このため尿糖の有無を調べることで、糖尿病の診断をすることができます。また、腎性糖尿(血糖値は正常範囲内にもかかわらず尿に糖が出ること)や尿細管での糖再吸収に障害がある場合にも糖が検出されることがあります。

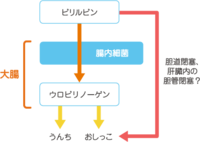

・ビリルビン

ビリルビンは血液の中にある赤血球に含まれているヘモグロビンが古くなって、肝臓で分解されてできる色素。うんちの色のもとを作ります。胆道閉塞(へいそく)、肝臓内の胆管閉塞が起こると大腸への排出ができず、胆汁中の直接ビリルビンが血中へ逆流し、腎臓でろ過されて尿中に出てきます。そのため、尿ビリルビンが陽性だとこれらの異常が疑われます(図17)。

・ウロビリノーゲン

ウロビリノーゲンは、肝臓で作られる胆汁色素のビリルビンが、腸内細菌によって分解されたものです。ほとんどがうんちとして排出されますが、健康な人でもわずかに尿中に含まれます(図17)。そのため多く検出されると陽性(++)、少なく検出されると陰性(-)となり、いずれも再検査が必要になります。

肝臓や胆道系の異常や、溶血という赤血球が壊れる病気になると、ウロビリノーゲンは尿中に多く出てきます。逆に尿中に見られる量が少ないと、結石や腫瘍による胆道閉塞、抗生物質の長期使用により腸内細菌が減少したことなどが疑われます。

・ケトン体

ケトン体は、脂肪細胞内に貯蔵された中性脂肪が分解されてできる脂肪酸が、さらに肝臓で分解されることにより生成されます。糖尿病や飢餓状態など、体のエネルギー源として糖が利用できないため脂肪を利用するときに多く産生されます。肝臓からの放出量が増加すると、血中濃度が上がり、尿中への排泄量が増加します。

インスリンが欠乏すると、エネルギーとして利用できる糖が減少し、尿中のケトン体の値が上昇しますので、ケトン体の値は糖尿病の管理状態の目安となります。