なぜ?希望していなかった全患者に延命治療

2016年07月27日 06:00

「どこで、どのように死を迎えるか」―余命わずかと診断されたがんの終末期は、その判断を迫られる時期でもある。近年、終末期の治療について事前に決めておこうとする動きが広がっており、その一環として、主治医が患者やその家族に「もし心臓が止まったり、呼吸ができなくなった場合に、心肺蘇生術(心臓マッサージや人工呼吸など)で延命を試みることを希望するか」を確認することが多い。医療現場では「心肺蘇生術を試みない」という方針は英語の"do not attempt resuscitation"の頭文字をとって「DNAR」と呼ばれている。ところが、半田市立半田病院(愛知県)麻酔科の杉浦真沙代氏が、同院の救命救急センターに心肺停止で搬送されてきた終末期のがん患者の記録を調べたところ、「DNAR」の意思表示をしていた患者の全てに心肺蘇生術が行われていたことが分かったという。6月17~18日に京都市で開かれた日本緩和医療学会の会合で同氏が報告した。なぜ、患者の希望に反して延命治療が行われるのか―。その背景には、患者の家族などに「救急車を呼ぶ行為が心肺蘇生の希望を意味している」ということが認識されていない現状があるようだ。

59人中30人にDNARの意思

杉浦氏が勤務する半田病院の救命救急センターには、1年間に約6,700人もの患者が救急車で運ばれてくる。この中には、事前にDNARの意思表示をしていたにもかかわらず、心肺停止後に救急車で運ばれてくる終末期のがん患者が少なくないという。救急車が呼ばれ、その場に心肺停止状態の人がいれば、救急隊はほぼ必ず心肺蘇生術を行う。したがって、DNARの意思があっても救急車が呼ばれれば心肺蘇生が行われることになる。

今回、同氏が2012年4月1日~15年11月30日に同センターに運ばれてきた心肺停止患者のうち、がん終末期と診断されていた59人(平均77.1歳)の記録を調べたところ、このうち30人は事前にDNARの意思表示をしていた。また、11人については救急隊にDNARの意思を示していたことが伝えられていた。

それでも、例えば胸膜がんを患っていた80歳代の女性は自宅で心肺停止となった際、家族が救急車を要請。救急隊にDNARの意思があったことが伝えられたものの、心肺蘇生術が行われていたことが分かった。この女性は、いったんは蘇生に成功。その後、集中治療室(ICU)に入り、29日後に亡くなったという。

また、大腸がんの70歳代の男性は、入所している施設で心肺停止となり、施設で看取る予定だったが、かかりつけの医師と連絡が取れなかったために「死亡診断書を発行できない」という理由で救急車が呼ばれた。この男性もDNARの意思を示していたことが救急隊に伝えられたが、心肺蘇生術が行われたという。ただ、結果的には蘇生には至らなかった。

家族もDNARの意味理解して

なぜ、DNARの意思を示していたことが救急隊に伝えられても、心肺蘇生が行われるのか―。杉浦氏によると、現状の消防法などでは、救急車が呼ばれた以上、救急隊は心肺停止状態の患者に心肺蘇生を行わざるを得ないという。

このことから同氏は「患者やその家族、施設の職員などに『心肺停止後の救急車の要請は、延命治療の優先を意味する』ということを理解してもらうことが重要」と指摘。また、医療従事者に対しては、DNARの意味を患者本人だけでなく家族にも十分理解してもらえるように、患者が自分の考えをはっきりと示すことができる時期に話し合いの場を設けるなどの配慮を求めた。

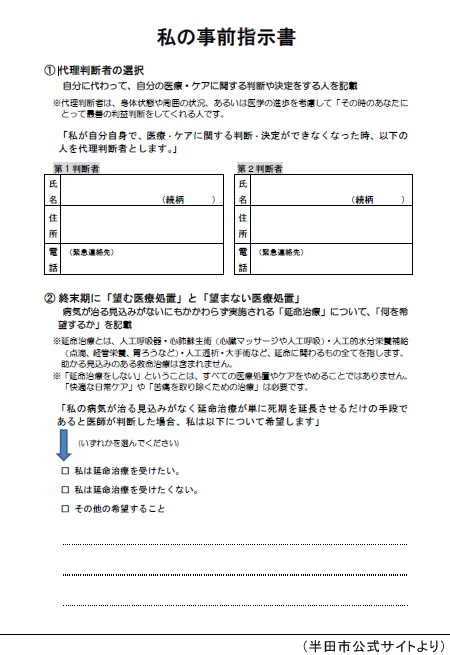

さらに同氏は、患者が終末期に希望する治療と希望しない治療を明確に示してもらうツールとして、「事前指示書」が役立つと説明。半田市が公式サイトで公開している事前指示書を紹介し、「こうした事前指示書をいかに普及させ、活用してもらうかが今後の課題」とした。

(あなたの健康百科編集部)